Würde man einen Piloten fragen, wie er oder sie sein Flugzeug von A nach B fliegt, dann würden wir eine klare Antwort erwarten. Würden wir einen Koch fragen, wie er oder sie den Hirschrücken zubereitet, könnte er oder sie es erläutern. Fragt man, einen erfahrenen Krankenpfleger, wie er oder sie Blut abnimmt, bekäme man sicherlich eine eindeutige Antwort.

Wir erwarten von Profis, dass sie mehr oder weniger sagen können, wie sie ihre Rolle ausüben. Sicherlich sind zahlreiche Handlungen so sehr internalisiert, dass man sich zuweilen schwertäte, die genauen Handlungsschritte in Worte zu fassen. Aber auch einer internalisierten, automatisierten Tätigkeit ging irgendwann eine bewusste Ausübung der Tätigkeit voraus. Fragen Sie mich also bitte nicht, wie ich „Stairways to Heaven“ auf der Gitarre spiele.

Wenn ich nun mit Führungskräften arbeite, stelle ich gerne dieselbe Frage: „Wie führen Sie?“. Gerne mache ich das konkret, im Rahmen einer kleinen Übung. Das klingt dann so:

„Also, meine Damen, meine Herren. Sie sind ja Führungskräfte. Jetzt nehmen Sie bitte diesen leeren Zettel und formulieren Sie, wie Sie Ihre Mitarbeiter führen. Sie haben 10 Minuten Zeit. Los geht‘s“.

Natürlich ist mir in diesem Moment bewusst, dass diese Aufgabenstellung keine einfache ist. Ist sie aber unfair oder unangemessen? Ich denke nicht. Gerne lade ich alle Führungskräfte, die diesen Beitrag lesen, dazu ein, kurz innezuhalten und zu reflektieren, wie sie selbst diese Frage beantworten würden.

Erfahrungsgemäß klingen sieben bis acht von zehn Antworten am Ende so:

„Ja, gute Frage (Ähem). Das ist schwer zu sagen, kann man so pauschal nicht beantworten. Führung ist doch immer auch situativ, hängt von vielen Dingen ab. Und dann ist das mal so oder auch mal so. Als Führungskraft handelt man doch auch intuitiv, oder?“.

Ist das nun eine gute Antwort? Sie klingt nach „irgendwie“.

Interessant ist aber, dass es üblicherweise zwei bis drei Führungskräfte gibt, die um eine klare Antwort nicht verlegen sind. Das kann dann auch mal so klingen:

„Gute Frage, Danke! Darüber denke ich nach, seitdem ich Führungskraft bin. Aktuell würde ich die Frage so beantworten: Bei Problemen oder Entscheidungen denke ich nach, was zu tun ist, mache eine klare Ansage an meine Leute. Meist halte ich dann nach und schaue, was passiert und wie erfolgreich wir sind.“

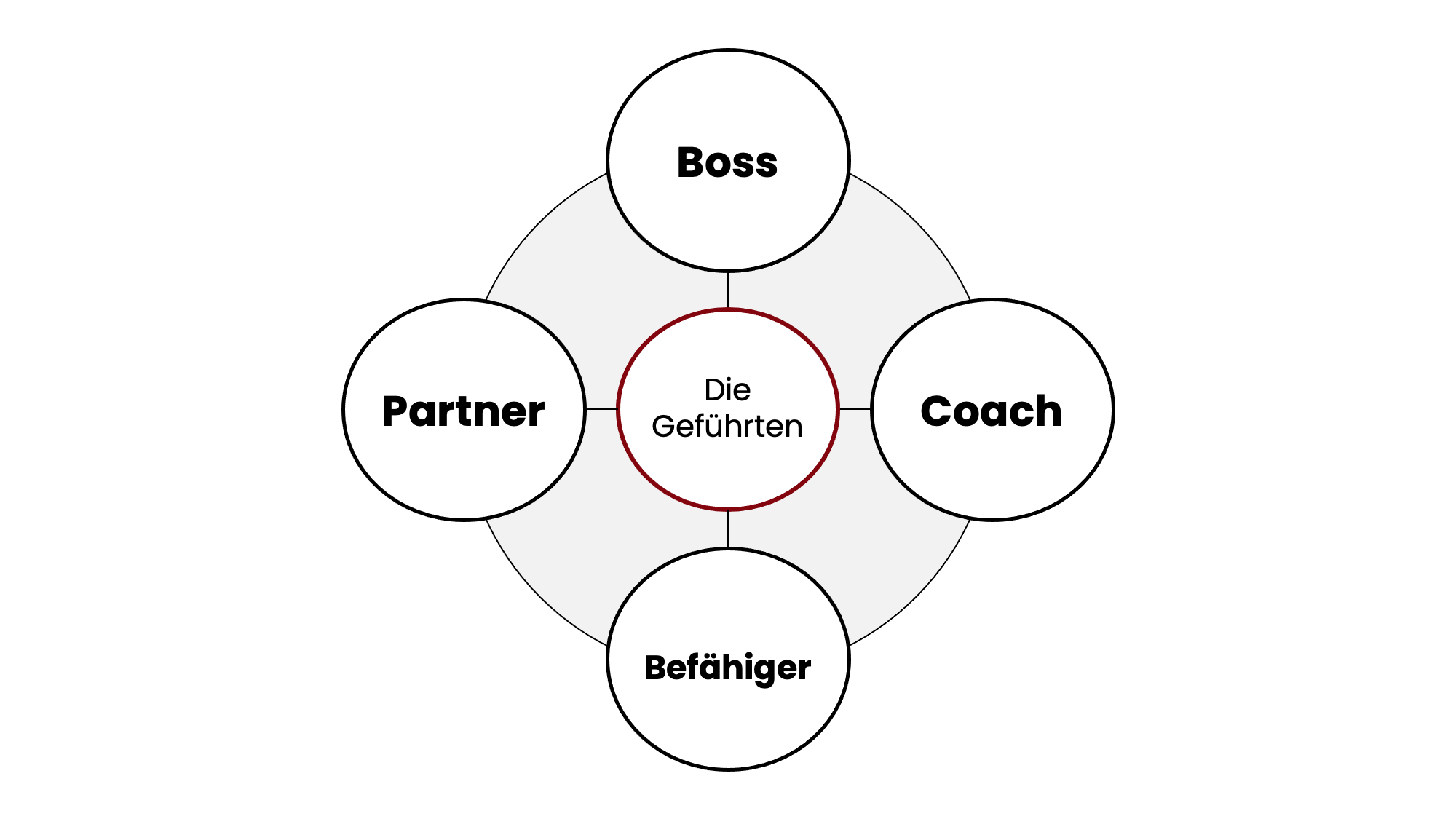

Diese Antwort klingt „bossy“.

Es gibt aber auch solche Antworten:

„Ich habe eine Weile gebraucht, bis mir klar wurde, dass ich nicht für alles verantwortlich sein muss. Wenn es heute Probleme oder Entscheidungsnotwendigkeiten gibt, dann teile ich diese immer in meinem Team. Und dann schauen wir, wie wir damit umgehen. Ich bin im Grunde ein Moderator, der sich aktiv einbringt. Klar, manchmal wenn die Zeit drängt, entscheide ich selbst, aber das ist eher die Ausnahme und meine Leute wissen das“.

Diese Antwort hat eher partnerschaftlichen Charakter.

Nun wage ich eine Hypothese: Führungskräfte, die eindeutig und klar „bossy“ oder partnerschaftlich antworten, sind tendenziell wirksamer und erfolgreicher als jene Führungskräfte, die „irgendwie“ antworten. Erfolgreiche und wirksame Führung setzt ein klares Führungsverständnis voraus, eine Idee davon, was die eigene Führungsrolle im Kern ausmacht, eine Art „Default Setting“. Ob nun die letzten beiden Antworten richtige oder geeignete Führungsverständnisse widerspiegeln, kann man pauschal sicher nicht sagen. Dies hängt wiederum von den dauerhaften Rahmenbedingungen, der so genannten Führungsumwelt ab.

Als Führungskräfte sollten wir nie aufhören, mit uns und unserer Rolle zu hadern. Die Dinge sind zu komplex und voller Dilemmata, als dass wir uns jemals wirklich sicher sein können. Wie ist meine Führungsumwelt beschaffen? Welche Führungsrollen sollte ich primär und sekundär einnehmen? Was passt zu meiner Persönlichkeit? Was sind die Erwartungen meiner Geführten? Wie gehe ich konkret mit bestimmten Führungssituationen um? Die Antworten sind nie einfach. Aber es ist sicherlich besser, sich diesen Fragen kontinuierlich zu stellen, als sich intuitiv treiben zu lassen.

Falls Sie auch Führungskraft sind: Wie führen Sie? Teilen Sie die Ansicht, dass es grundsätzlich besser ist, ein klares Führungsverständnis zu haben anstatt irgendwie zu führen?