Spätestens seit dem legendären TED-Talk von Dan Pink über die Rätsel der Motivation hat es sich herumgesprochen, dass leistungsabhängige Anreize bei kreativen Aufgaben die intrinsische Motivation zugunsten extrinsischer Motivation verschiebt, was am Ende zu einer geringen Leistung führt. Die dahinterstehende, empirische Evidenz ist außerordentlich robust. Nicht nur das. Auch subjektiv sind diese Ergebnisse gut nachvollziehbar. Sobald jemand lernt, etwas nur noch der Belohnung wegen zu tun, wird diese Person einen geringeren Eifer an den Tag legen, als jemand, der aus innerem Antrieb heraus eine Aufgabe in Angriff nimmt.

Diesen Befunden liegt ein wiederkehrendes, experimentelles Paradigma zugrunde, bei dem zwei Gruppen unabhängig voneinander eine Aufgabe lösen bzw. sich kreativ betätigen (z. B. Bilder malen). Der einen Gruppe wird eine Belohnung in Aussicht gestellt, der anderen nicht. Am Ende zeigt sich, dass bei kreativen Aufgaben die Gruppe ohne Belohnung mehr leistet als die Gruppe mit Belohnung. Entzieht man der Gruppe mit Belohnung dieselbe, geht ihre Leistung komplett in die Knie. Vieles, was wir über die motivationale Wirkung von Anreizen wissen, basiert auf diesem, einfachen Paradigma.

In zahlreichen Unternehmen haben die daraus resultierenden Befunde die Überlegung untermauert, von variablen Anreizen gerade in kreativen Bereichen abzusehen – eine Tendenz, die von zahlreichen Wissenschaftler und Vordenkern regelrecht bejubelt wird.

Weiteren Vorschub erlangte die Abschaffung individueller Boni aus einem weiteren, vielleicht noch wichtigeren Grund. Wir wissen heute, dass individuelle Ziele gepaart mit individuellen Anreizen nicht nur die intrinsische Motivation bedroht, sondern auch die Bereitschaft mindert, Teamziele über individuelle Ziele zu stellen. Individuelle Boni lassen Kollegen in Konkurrenten mutieren. Und das will man zuallerletzt.

Diese beiden Erkenntnisse, gepaart mit der Einsicht, dass in einer modernen Arbeitswelt Kreativität und Teamwork entscheidend sind, legten den praktischen Schluss nahe, konsequent von individuellen Boni abzusehen. Individuelle Anreize erscheinen bestenfalls dann geeignet, wenn (langweilige) Aufgaben repetitiv und arbeitsteilig erbracht werden.

Soweit ist man sich einig. Die wissenschaftliche Grundlage und ihre praktische Implikation sind eindeutig und ich gehe hundertprozentig mit. Aber so einfach sind die Dinge leider dennoch nicht. Tatsächlich haben wir es hier mit einem fundamentalen Dilemma zu tun, für das es meiner Kenntnis nach keine Lösung gibt.

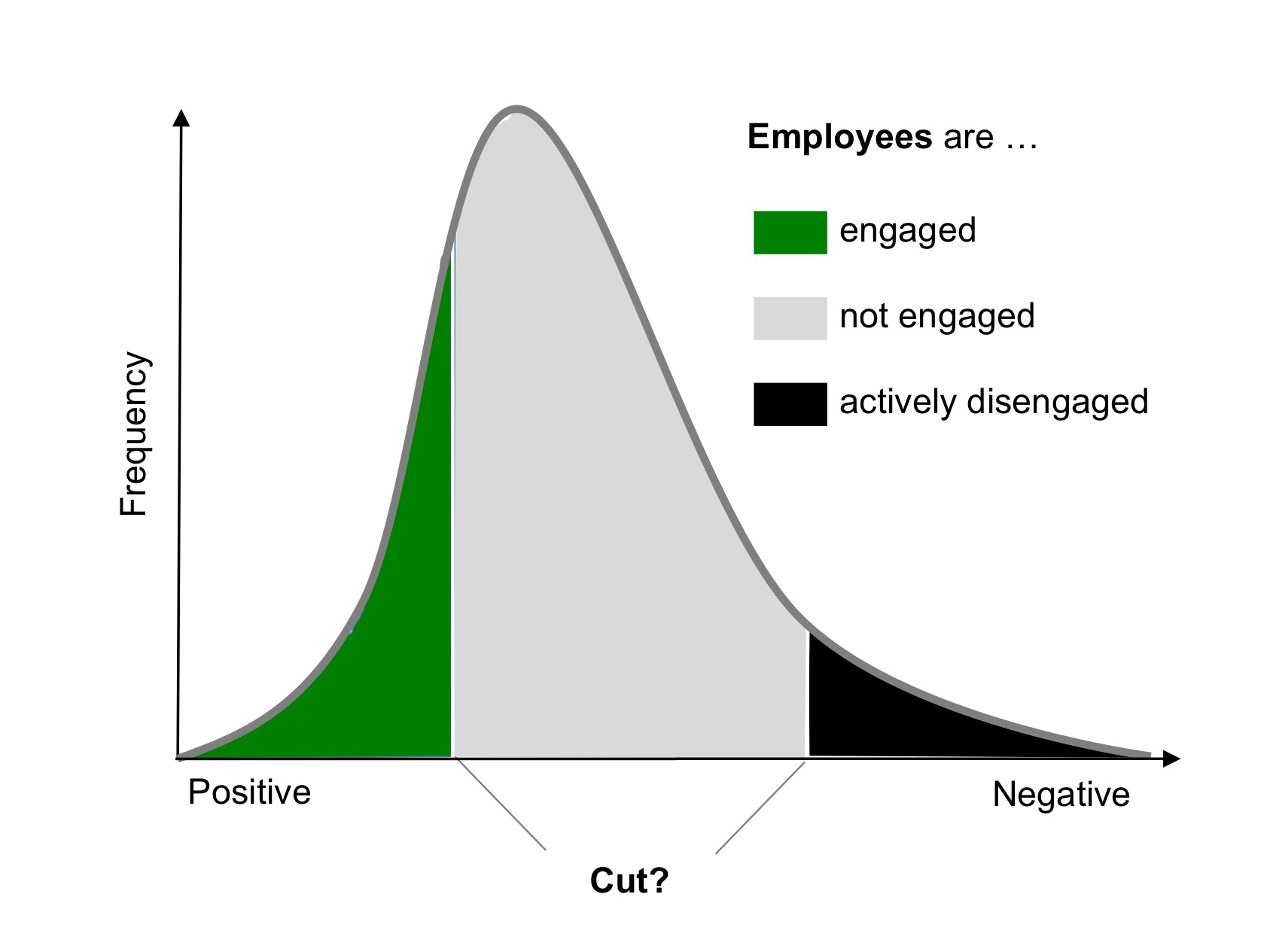

Ja, wenn man Mitarbeiter individuell und leistungsabhängig belohnt, kann das ihre intrinsische Motivation und ihre Teamorientierung schwächen. Wenn aber gerade leistungsstarke Mitarbeiter nicht leistungsbezogen honoriert werden, gefährdet man nicht nur deren Motivation, sondern auch deren Loyalität zum Unternehmen. Boni auf Teamebene allein demotivieren besonders leistungsstarke Teammitglieder.

An dieser Stelle folgt üblicherweise der Einwand, in Teams gäbe es keine individuelle Leistung. Teamwork sei ein System interdependenter Aufgaben und Akteure und es käme allein auf die Teamleistung an. Es ginge um das gemeinsame Zusammenspiel und nicht um das Agieren einzelner Stars. Entweder das Team sei insgesamt erfolgreich oder keiner. Individuelle Erfolge seien in Teams nicht vorgesehen. Wer dies trotzdem tue, habe nicht verstanden, was Teamwork sei.

Natürlich ist vor allem relevant, was ein Team insgesamt erreicht, Trotzdem folge ich dieser Argumentation nur zum Teil. Selbstverständlich gibt es auch in Teams, die interdependent arbeiten, Leistungsunterschiede. Auch wenn das Pricesche Gesetz, wonach die Hälfte des Outputs einer Gruppe von einer Quadratwurzel der Gruppenmitglieder geleistet wird, oder das bekannte Pareto-Prinzip nur bedingt anwendbar sind, müssen wir dennoch davon ausgehen, dass der Teamerfolg natürlich und häufig von der Leistung Weniger abhängig ist. Um es einfacher und plastischer auszudrücken: Jedes Team hat seinen Messi. Vielleicht braucht jedes erfolgreiche Team seinen Messi.

Dabei geht es hier weniger um die Frage, wie man Leistung operativ misst, sondern vor allem um das subjektive Erleben der Akteure. Menschen sind diesbezüglich außerordentlich sensibel, nicht weil sie das durch Sozialisation erlernt haben, sondern weil hier mentale, unbewusste Strukturen dominieren, die bereits viele Millionen Jahre alt sind. Eine als unfair wahrgenommene Behandlung führt zu teilweise extremen, emotionalen Abwehrreaktionen. Man kann dies an Tieren demonstrieren, wie es beispielsweise Frans de Waal (Der Affe in uns) eindrucksvoll demonstriert hat.

Erinnern wir uns an das eingangs erläuterte, experimentelle Paradigma: Zwei Gruppen erbringen eine Leistung, die eine wird belohnt, die andere nicht. Was passiert nun mit der nichtbelohnten (in den meisten Experimenten leistungsstärkeren) Gruppe, wenn sie wüsste, dass die andere Gruppe für die gleiche Tätigkeit eine Belohnung erhält? Nicht nur deren intrinsische Motivation würde kollabieren, sondern auch deren Bereitschaft, überhaupt an dem Experiment weiterhin teilzunehmen. Das klassische, experimentelle Paradigma, auf dessen Befunde so viele Unternehmen immer mehr vertrauen, ignoriert soziale Vergleichsprozesse, was nichts daran ändert, dass gerade diese in der realen Arbeitswelt im Erleben und Verhalten der Mitarbeiter massiv zum Tragen kommen.

In der Konsequenz heißt dies, dass man seinen Messi entweder demotiviert oder langfristig verliert, sollte er nicht besser vergütet werden als seine Kollegen. Wer Leistung individuell honoriert, begeht einen Fehler. Wer es nicht tut auch. Welcher Fehler ist nun größer? Ich weiß es nicht. Was sollte ein Unternehmen nun tun? Auch das vermag ich nicht allgemein einzuschätzen.

Natürlich sehen wir in der Praxis Lösungsversuche. Inwieweit uns diese aber wirklich aus dem Dilemma retten, können wir meines Wissens nur schwer beurteilen. Man könnte die Mitarbeiter selbst entscheiden lassen, wie sie den Kuchen aufteilen, gepaart mit lateralen Beurteilungsverfahren. Die soziale Dynamik, die damit ausgelöst würde, ist in hohem Maße komplex und kann wohl kaum pauschal bewertet werden. Man könnte von monetären Anreizen absehen und andere Anreize einräumen. Man denke hier an Privilegien, an das Belohnen von Verantwortungsübernahme durch noch mehr Verantwortung etc. Macht das wirklich einen Unterschied? Eine objektivierte, transparente oder gar demokratisch durchgeführte Bewertung von Leistungskriterien (einschließlich individueller und demonstrierter Teamfähigkeit) läge technisch nahe, scheint mir aber in der Praxis aufgrund der Vielschichtigkeit des zu beurteilenden Konstrukts in Gänze kaum machbar. Bereits vorhandene Ansätze in dieser Richtung (z. B. im Zusammenhang mit bestimmten Tarifverträgen) weisen bereits eindeutig auf die Grenzen und die Dysfunktionalität dieser Idee hin. Weder Mitarbeiter noch Führungskräfte sind in der Lage, auf valide Weise relevante Kriterien einzuschätzen. Wenn sie trotzdem urteilen, dann fühlen sie mehr, als dass sie rational urteilen. Taktisches Handeln ist die Folge. So sind nicht einmal wissenschaftlich geschulte Experten in der Lage, Konstrukte, wie beispielsweise Kreativität einzuschätzen. Grundsätzlich ist es wichtig, bei einer besonderen Belohnung leistungsstarker Kollegen, sicher zu sein, dass die Anderen diese individuelle Überlegenheit anerkennen und eine höhere Entlohnung als gerechtfertigt erachten.

Bleibt jenseits von diesen Überlegungen die Option auf beides zu verzichten, auf individuelle und Teamboni. Man sollte nicht vergessen, dass Boni immer nur den Zweck verfolgen, Menschen zu motivieren. Es geht um das Wollen, nicht um das Können. Man macht Menschen durch Geld nicht leistungsfähiger. Hinter Boni steht immer die Annahme, dass Mitarbeiter und Teams ohne das in Aussicht stellen variabler Belohnung weniger gewollt sind, gute Arbeit zu leisten. Diese Annahme ist fraglich. Entscheidender könnte die Frage sein, was ein Unternehmen bezahlen muss, um leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter überhaupt zu gewinnen und zu halten. Wir sprechen hier von der akquisitorischen Funktion des Geldes. Diese Idee mündet in die simple Strategie, Mitarbeiter lediglich ein wettbewerbsfähiges Grundgehalt zu zahlen. Nicht mehr und nicht weniger.

Was am Ende bleibt ist die Notwendigkeit, eine strategische Entscheidung zu fällen. Strategische Entscheidungen sind unter anderem deshalb strategisch, weil sie schwer zu fällen sind. Das Gegenteil der präferierten Option sollte ebenfalls sinnhaft erscheinen. Sonst wäre die Entscheidung nicht strategisch, sondern bestenfalls naheliegend.